Recherche

Dossier

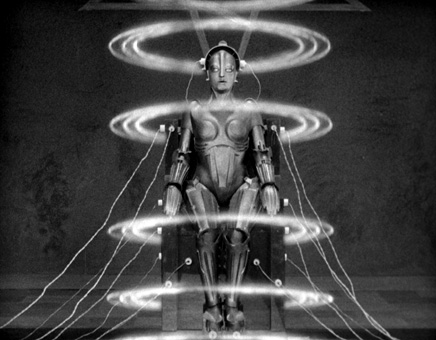

Martín Matalon | Metropolis

portrait du compositeur autour d’une œuvre

À bien des égards, la musique pour Metropolis de Fritz Lang (1927) tient une place à part dans la production de Martín Matalon. Dans le cadre d’une conférence-rencontre consacrée aux apports de l’interdisciplinarité dans l’acte musical (CDMC, 5 mai 2008, La muse en festival/extension du domaine de la note VIII), le compositeur s’exprimait sur les multiples impacts de la littérature et de la narration cinématographique dans la construction de son identité. Nous avons donc profité de son bref séjour lyonnais pour revenir sur quelques points essentiels de la mise en forme de cette œuvre captivante.

La dernière révision de votre Metropolis (2011) fait suite à la redécouverte en 2008 de la version 1927 du film. On y trouve vingt minutes supplémentaires, dont douze véritablement cruciales. Comment s’est déroulé l’ajout d’éléments dans une pièce déjà cohérente et dont le matériau était optimisé pour la première version ?

Plusieurs choses ont en effet été modifiées. Pour commencer, la version de 1927 révèle deux nouvelles scènes absolument décisives pour la compréhension du film. On y voit notamment l’apparition d’un personnage (sorte de valet) qui prend un rôle très important. Par ailleurs, il y a de nombreuses modifications dans le montage. Surtout – et c’est sans doute le plus important – la vitesse change. On passe de vingt-et-une images par secondes à vingt-quatre images par secondes, ce qui génère une différence de huit secondes par minutes. En raison de cette mutation, j’ai dû retirer ou modifier de nombreux éléments. Cela n’a pas toujours été une mauvaise chose, car j’ai pu raffiner et rendre plus efficients des passages un peu longs ou retoucher des éléments d’orchestration dont je n’étais pas totalement satisfait. Bien sûr, dans certains cas je fus obligé de retirer à regret des éléments qui fonctionnaient – il fallait bien s’adapter à ces nouvelles contraintes temporelles. J’ai également dû traiter musicalement ces deux nouvelles scènes, mais j’avoue que cela ne m’a pas posé plus de problèmes que cela. Il faut dire que, depuis 1995, je suis amené à diriger régulièrement cette pièce et elle ne m’a jamais complètement quitté. Dans le cadre de ces sessions de travail, j’avais donc déjà eu l’occasion de réfléchir à des ajouts ou à des améliorations potentielles. Par exemple, le trombone, quasi toujours en situation de tutti dans la version de 1995, bénéficie d’une scène de sept minutes avec électronique dans la dernière révision. De même n’avais-je pas eu en 1995 l’occasion de donner une place primordiale à la harpe qui tient un rôle beaucoup plus spécifique maintenant. À dire vrai, cette redécouverte du film de 1927 m’a permis de mieux équilibrer ma partition. J’ai pu faire des zooms, des focus sur des couleurs et des instruments spécifiques.

Dans les courts-métrages de Luis Buñuel – je pense notamment au Chien andalou [1] –, on est souvent marqué par la densité de l’image et les particularités du rythme de montage. Si chez le cinéaste la plupart des plans n’excèdent pas les quatre ou cinq secondes, quelques scènes peuvent s’étendre sur près d’un quart d’heure chez Fritz Lang. Comment avez-vous traité ces éléments musicalement (notamment d’un point de vue formel) ?

Oui, tout à fait. Dans un sens, le travail a été plus simple avec Metropolis et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il y a dans ce film un récit conventionnel ; je peux donc aller au delà de cette trame narrative. Cela me donne beaucoup plus de libertés. Avec Buñuel [lire notre chronique du 27 mars 2003], le travail était autrement plus complexe, dans la mesure où il y a une absence totale de narration. En ce cas, la musique doit prendre cette fonction, cette place, afin de conserver une cohérence et de ne pas rajouter de l’abstraction à l’abstraction. De ce point de vue, Le chien andalou [lire notre chronique du 13 mars 2005] est peut-être la seule de mes pièces qui soit « pulsée » du début à la fin. Le rythme est ici un moyen de donner une directionnalité et une assise à une narration qui n’existe pas à l’image. Ce travail est certes passionnant, mais beaucoup plus difficile à mener.

Au contraire, chez Fritz Lang, la narration est beaucoup plus linéaire. La vraie révolution est du côté de l’image et elle m’a, du reste, donné beaucoup de matière musicale. Pour le cas des scènes très développées (quinze à vingt minutes), il ne faut pas penser les durées comme fixes. Après avoir compris les détails du montage de ce type de scène, on peut trouver une forme de liberté : avoir des points de rencontre et de divergence, prendre parfois le parfait contrepied des images ou les suivre de façon parallèle. La durée n’est donc pas forcément une contrainte, mais il faut savoir comment la contourner quand c’est musicalement nécessaire.

Peut-être profiter de ces scènes longues pour trouver des micro-articulations, des procédés de segmentation…

Tout à fait. Je pense notamment à la Scène XVI où se développe une danse incroyable sur près de quinze ou vingt minutes. Si cette section est effectivement longue, elle passe par une multitude d’événements musicaux très différents en une seule et même scène. En ce cas, on peut travailler sur des micro-articulations, des temps statiques ou des temps « pulsés » et dynamiques, etc. Tout l’enjeu est de pouvoir l’organiser, ces scènes ne représentent pas une contrainte si l’on arrive à passer au travers. Pour moi, deux points restent incontournables : la relation à l’image pour ne pas rester dans un discours hermétique, mais aussi la cohérence musicale. Formellement, même s’il y a toujours une forte relation avec le visuel je pense toujours ma partition comme si elle devait fonctionner indépendamment de l’image. C’est un véritable jeu de contrepoint et il est toujours possible de créer des équilibres musicaux avec les images qu’on a à disposition.

« Lorsque l’on travaille longtemps avec un film, un texte, les problématiques qui y sont développées deviennent nos propres problématiques. Au sujet de Buñuel, je ne peux m’empêcher de penser au rôle de la narration dans toute sa filmographie. Il a réussi à les contourner grâce à des inventions incroyables ». En lien avec cette citation (extraite d’une conférence-rencontre au CDMC) quelles sont les principales problématiques engagées par Fritz Lang qui eurent un impact dans votre travail de compositeur ?

C’est tout à fait cela, mais cela concerne aussi les rapports avec des textes littéraires – je pense notamment à Borges. Ce qui est intéressant dans le cadre de ce travail, c’est justement de poser la problématique de l’autre pour chercher à la comprendre et se l’approprier. Il est évident que lorsqu’on travaille avec cet autre pendant six mois, deux ans, les deux approches, les deux problématiques finissent pas se confondre. Dans Metropolis, il est vrai que certaines problématiques sont fort éloignées de mon approche de compositeur, mais ce travail a été absolument fondateur. J’ai beaucoup appris en décortiquant le montage, en analysant la construction de chaque image et de l’ensemble des procédés narratifs. En ce qui concerne la dimension formelle, jamais je n’aurais pu imaginer pouvoir gérer et construire une pièce de près de deux heures et demie. Metropolis était donc l’occasion de me poser frontalement cette question et, surtout, de chercher des solutions. Avant de me lancer dans ce projet, j’avais surtout composé des pièces sur des textes de Borges, maître de la forme courte. J’avoue avoir toujours eu une fascination pour les formes resserrées dans lesquelles il faut organiser un maximum d’informations dans un temps réduit, et qui nécessitent d’être économe et d’aller à l’essentiel. Dans le film de Lang, il me semble que j’ai réussi à aborder la grande forme par le biais de la forme courte en atomisant le film en vingt-cinq ou trente scènes. Par ailleurs, le travail sur les effets de densité, d’apesanteur, etc., m’a permis de garantir un équilibre entre la forme dans sa construction et la forme dans sa perception (contrastes, polarités, etc.).

Metropolis utilise un instrumentarium bien spécifique (flûtes, clarinette, saxophone, basson, trompettes, trombone, percussions, harpe, guitare électrique, basse fretless, violoncelle, contrebasse) couplé d’un dispositif électronique et diffusion quadriphonique. Dans quelles mesures le poids de l’image va-t-il jouer un rôle dans les choix d’instrumentation et d’orchestration ? L’image permet-elle de créer un nouveau vocabulaire qui modifierait ou renouvellerai les principes habituels d’orchestration ?

Dans bien des cas, on est obligé de trouver des solutions face à une image ou une situation qu’on aurait pu imaginer. Il est évident que je n’aurais pas forcément cherché à retranscrire des ambiances d’usines et de machinerie dans une pièce de concert. Pour parler spécifiquement d’instrumentation, je me suis beaucoup inspiré du travail d’ombre et lumière présent dans le film (scènes à l’extérieur, dans les catacombes, les entrailles de la terre, d’usines, de jardins suspendus). Par exemple, et pour souligner le contraste entre les deux premières scènes (1 Machinerie, 2 Jardins suspendus), je me suis appuyé sur une opposition de couleurs : tons gris sur un son presque synthétique pour la première, sons très aérés (sur spectre simple) avec petites percussions, triangle, vibraphones, harpe, flûtes, etc., pour la seconde. L’image intervient donc clairement dans la définition de choix orchestraux.

Vous utilisez également un dispositif électronique important. Quelles sont ses fonctions dans le rapport à l’instrumental et à l’image ? Accentuer la fusion entre ensemble instrumental et sources filmiques ?...

En ce qui concerne le traitement l’électronique, il y a plusieurs aspects. D’un point de vue fonctionnel, et étant donné qu’il s’agissait d’élaborer une partition de près de deux trente de musique, il me semblait que le dispositif électronique pouvait constituer un relais important – ce n’est bien sûr pas la raison principale, mais c’est tout de même un élément qui fut pris en compte. D’autre part, je souhaitais qu’il y ait un lien très étroit entre l’instrumental et l’électronique. Pour ce faire, j’avais réalisé une hiérarchie de liaisons entre ces deux mondes sonores : utilisation d’échantillons (relation la plus proche de l’instrumental), jusqu’à la transformation à plusieurs niveaux, et la synthèse totale. Ces différents degrés de relationentre l’électronique et l’instrumental sont présents tout au long de la pièce – temps réel préenregistré jusqu’à la synthèse FM en passant par le logiciel AudioScult. L’enjeu de l’électronique était aussi de pouvoir travailler dans l’espace, sur les timbres, dans le temps, dans un jeu subtil entre les différents plans qui sont clairement définis. Pour moi, la vraie polyphonie n’est pas aujourd’hui dans une recherche de relation note contre note, mais bien dans cette idée de faire coexister plusieurs plans sonores.

En définitive, quel sera l’impact de ce travail sur Metropolis dans l’élaboration de pièces ultérieures ? Quels bénéfices en retirez-vous ?

L’aspect fondateur de ce travail repose sur deux éléments principaux : réfléchir à des propositions nouvelles, parfois à l’opposé de ses propres aspirations, et à la gestion de la très grande forme. Finalement, le plus important dans ces deux années et demie de composition reste l’apprentissage de la non systématisation (je voulais à tout prix éviter l’ennui) par la recherche d’un enrichissement permanent et d’un souci de renouvèlement. Toute cette recherche a considérablement ouvert le champ de mes possibilités. Bien sûr, lorsqu’il s’agit d’écrire une pièce de quinze minutes pour ensemble, on est dans un terrain beaucoup plus connu. J’ai aussi découvert l’électronique que j’ai considérablement développée – il s’agit de mon deuxième opus avec dispositif, suite à une pièce à partir de textes de Borges pour une exposition au Centre Pompidou [2]. Il faut ajouter à cela des conditions exceptionnelles, proches d’un certain âge d’or : j’ai pu travailler plus de six mois avec un réalisateur en informatique musicale. À l’Ircam, j’ai réellement profité des meilleures conditions possibles. À partir de cette expérience, j’ai commencé à écrire avec du temps réel et j’ai beaucoup élargi mon vocabulaire. En d’autres termes, Metropolis m’a construit.

[1] Las siete vidas de un gato pour huit musiciens et électronique (1996), musique pour le film de Luis Buñuel Un chien andalou. Commande du Centro de Cultura Contemporània de Barcelona. Durée : 18mn environ. Max Eshig

[2] La rosa profunda, parcours musical sur des textes de José Luis Borges, pour récitant, ensemble et électronique (1992). Commande Ircam et Centre Georges Pompidou. Durée : 45mn. Max Eshig

Email

Email

Imprimer

Imprimer

Twitter

Twitter

Facebook

Facebook

Myspace

Myspace